图说中国绘画史:山水

早期山水:六朝至宋初

从汉到唐,人物画在中国绘画里占据了主要地位,这和步入现代时期以前(pre-modern)发生在西方美术史的情形一样。 但是到了第9世纪,艺术家开始把对人的兴趣转移到自然上;这种转移在11世纪大功告成,从此以后便不再回转过来。后来证明了,在整个中国绘画传统中,最独特最辉煌的成就正是山水画。

人物画活跃在儒家社会里,山水画的兴起则受道家观点和思想所激发。寻觅自然之美,“与自然合一”,最早流行在南北朝时期一批道家诗人和画家之间。 他们深思人的情绪如何对自然声光反应,有所启发以后而诉之于艺术创作。 早期画家曾经把山水用作人物画的附属背景;第4、5世纪,山水画开始独立存在。

(顾恺之《洛神赋图》)山水成分——小山、岩石、树丛——仍旧保持了物象的特征; 单独看时,它们并置在画面上,好像舞台布景一样,彼此之间没有任何比例、空间位置的关联,只用来分隔故事情节,或者把情节的中心人物拱围出来。人物大小不成比例,可能是因为画家关心的主要还是故事吧。

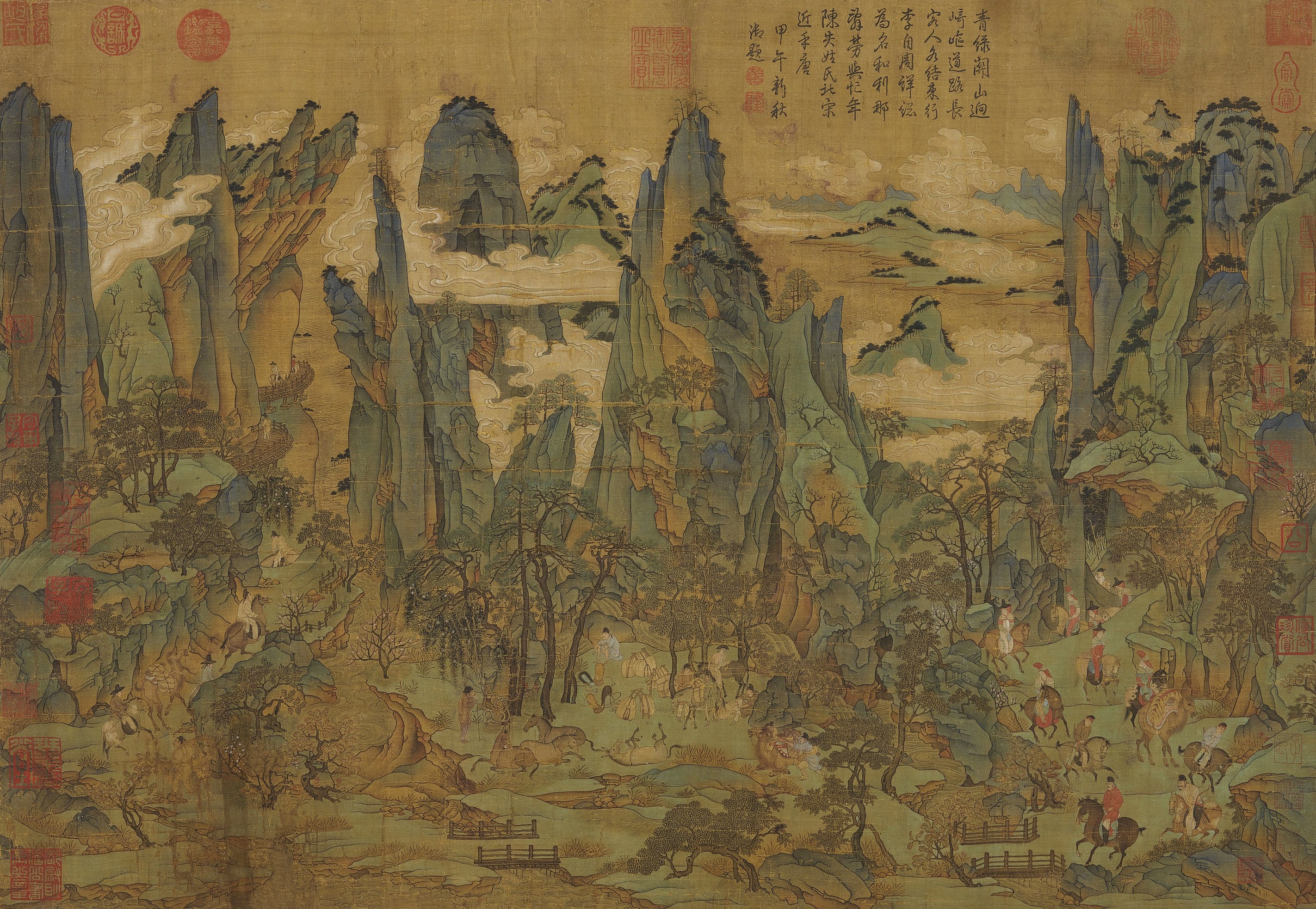

(《明皇幸蜀图》)在这里, 古老而正统的工笔重彩技巧达到了高峰,一片富丽堂皇,满足了唐代对华美质面(surfaces)的热爱。 但是当这种技巧使用在山水中时,画家却发现自己被迫非得使用某些古怪的成规不可,而在表现高度、距离、体积和表面质感的时候,严重地受到了牵制,被局限在一个没有阴影,极端明确的世界里,岩石断裂得干净利落,云层轮廓明确,林木株株独立。 自然处理得不自然地整洁,在不自然的明确中被观视着。

五代和宋初山水画家追求的是画面的统一。朝向此目标迈进的第一步,是减少颜色的重要性或者完全不用色。 由于早期山水如同花毯似的斑斓效果有打碎构局的倾向,对笔触的新强调就可以使画面统一起来。 而最重要的是,他们发展出一套新技法,可以使画面产生连续而又一致的空间:例如使用若隐若现的云烟;视觉上有真实感的,能逐渐引人进入深处的退路;用浅墨表现远景,以示朦胧之象。 一张山水画不再只是各种不同形象的集合,而是完整境界的体现。

(李成《青峦萧寺》)山峦静穋,枯树兀立在稀薄的山岚里。 黑树干清晰地矗立在前景,向后退去时,则渐淡成影而消失。曾为唐及唐前山水基本特质的温暖颜色和迷人的细节,在此都被牺牲,以便成就一种新的庄严气氛。 唐代山水画家把自然界的各种要素加以清楚的分析、描写,再聚合成山水图画的表现法,再也无法满足宋代艺术家,他们如今想以直觉的方法来了解物质世界。 他们把视觉印象转化成非常连贯的形式,以体现他们自己对潜在于自然外貌下的、连贯的、秩序的坚定信仰。同一种信仰也曾启发宋代哲学家,使他们建立了宋儒宇宙观内庞大而井井有条的结构。

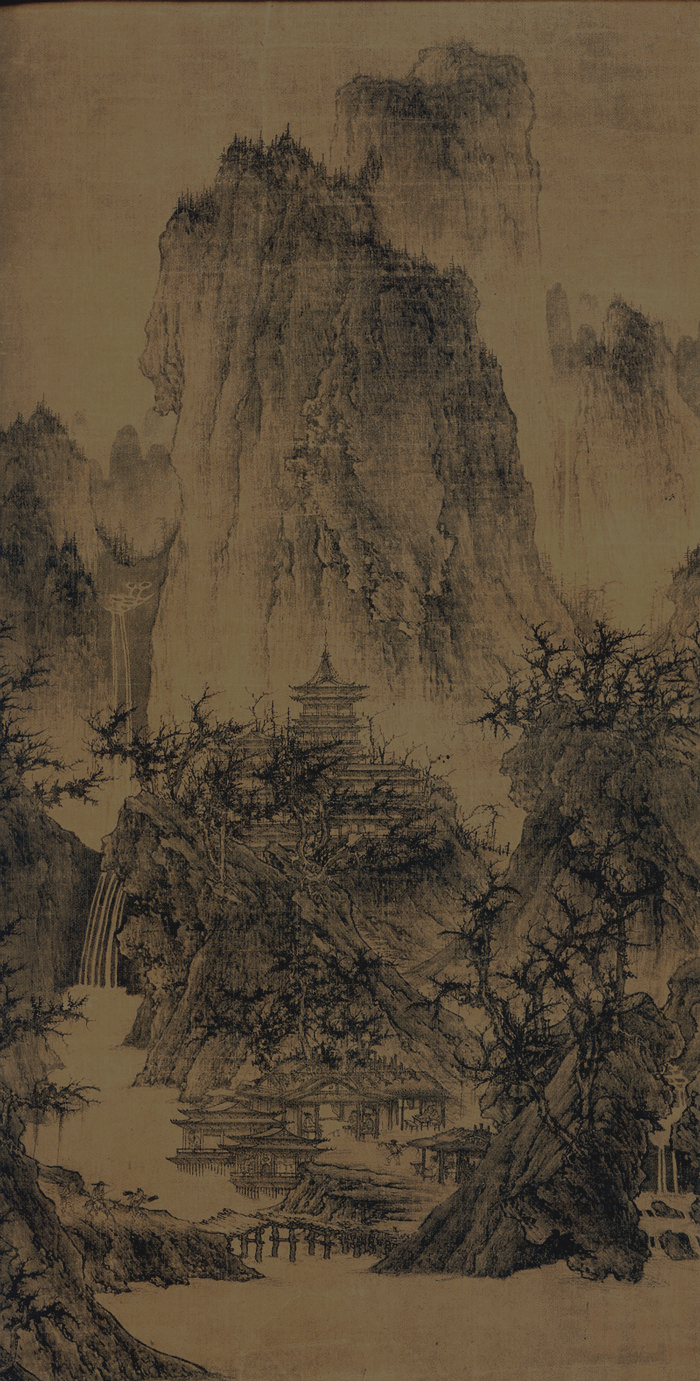

(范宽《溪山行旅图》)布局雄伟、简单、肃穆,不炫耀雕虫小技,也没有任何其他矫揉做作的痕迹。它展现的境界是如此咄咄逼人,以至于,主观或客观,写实或不写实,这些问题都不重要起来。 画中的世界似乎既不忠实地反映物质宇宙,也不以人的了解来统御宇宙,而具有自身绝对的存在。一块巨嶂主宰着全景,幅度被丘顶的邈小树丛和建筑衬托得雄浑无比。从郁黯神秘的峡壁,冲流下一条白线似的瀑布。 雾从山脚翻卷上来,飘过山谷,隐约了山底,使陡壁看来格外高矗。 笔触在细节部分越发显出其卓越的品质;线条,特别是勾勒树石峥嵘轮廓的部分,充斥了如电的力量。叶丛的形态由分别画出的树叶聚合而成。虽然画家消耗了无穷精力,成果却看不出什么斧剉之痕。 石块和削壁以“雨点皴”定型,无数淡墨小点叠落在岩面上,造成近于真实的层面效果,以上这些新画法,以及在石块上累加灌木丛的主题,后来经常被“仿范宽”的山水画家们摹拟; 这些技巧和主题以其最不矫揉的纯朴姿态出现在这里。画面几无人迹,只有两个邈小的人物正赶着骡队,一座桥,和半隐在树林后的寺庙,其余就是未经触及的大自然了。

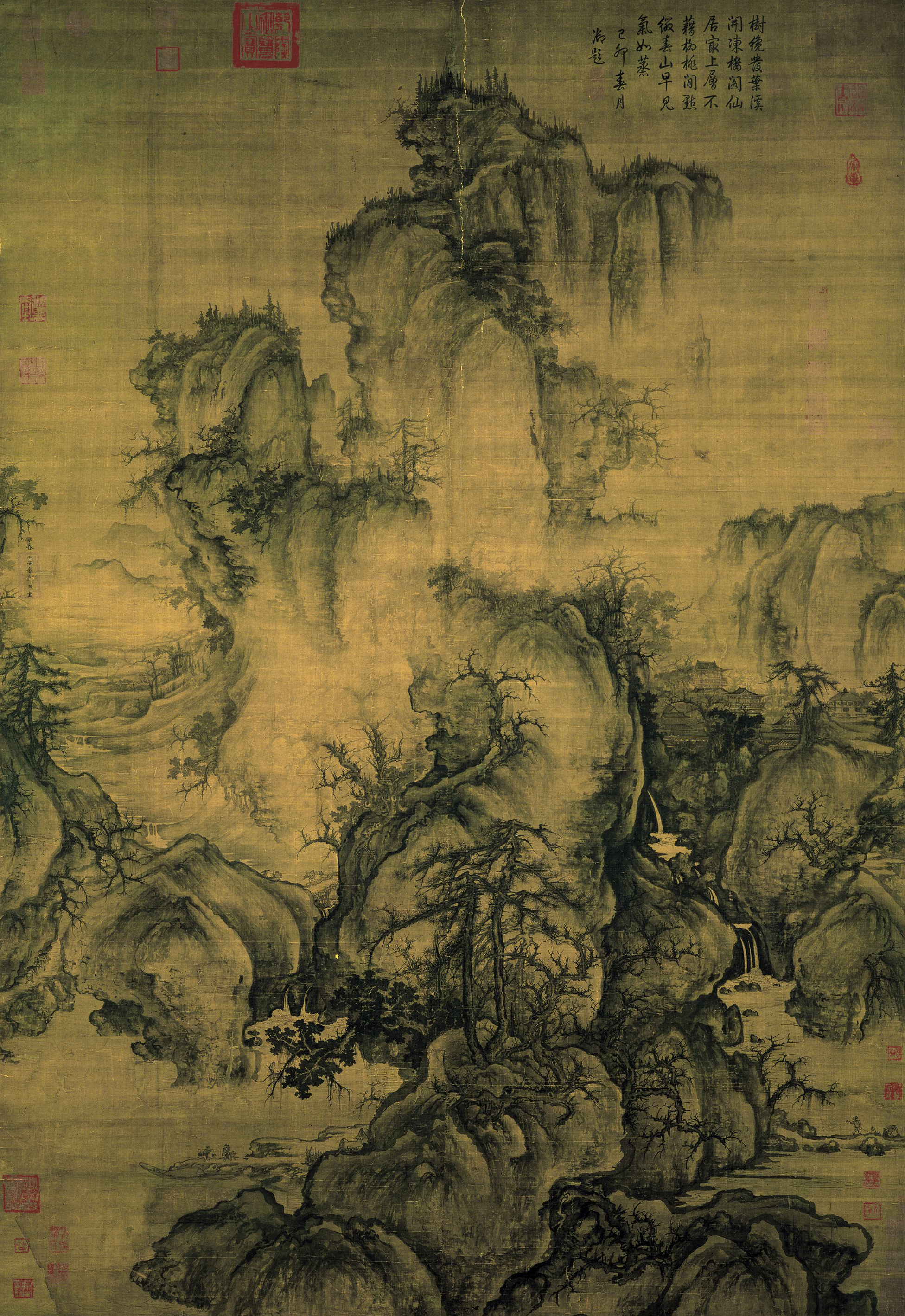

郭熙的落款杰作《早春图》,画于公元1072年,是现存唯一能在雄伟气势上与范宽的《溪山行旅图》并驾齐驱的作品。但是它的雄伟是另一种不同的雄伟,是世界处于不断变化中的骚动景象,而非对自然之永恒秩序加以肯定。 土石的形式有意过分膨胀到圆肿的地步,它们相互融凝渗透,好像是辽阔的有机体的一部分。强烈的不安定感激荡着画面。一种忽粗忽细的线条紧张地颤抖着;似乎有一片不自然的光从底层泛起,映亮了石块; (阴影在某个层面上神秘地折闪着;这些现象愈发使画面不稳定起来。而最不稳定的,是壁岩好像经历了万古的侵蚀似的,一律都从底部切开了。有些地方看来好像是画家在最后一分钟改变了原定计划。 例如他把最右边,原本应该作为楼阁基地的坚稳的陆面,变成了危峻的悬谷,向下方开出一角隐蔽的世界,乍隐乍现。郭熙性情內可能有什么成分使他厌恶稳定吧。 近似幻象的地方如此之多;然而当我们更接近画面一步,探索画中被萦纡的陆地和岩石所拱围出来的各个空间单元时——例如画面左边,坐落于风化了的河谷之上的景观;右边烟雾中的寺庙; 左右下角,停泊着舟艇的水岸—我们发现某种程度的写实主义已经超过了前面提到的任何一张作品。 郭熙把气氛透视法带入完美的境地。这种透视法使用逐渐淡化的颜色来描绘逐渐远去的景物,暗示了一种气氛正介入看画人和景物之间,以制造幻觉上的空间和距离感。 烟岚在局部隐微了树顶。就像在范宽的《溪山行旅》中一样,郭熙用荫蔽山脚的方法增加了山的高度。繁复的细节并没有削減构局的连贯性。这正是此画的绝妙处之一。 虽然每棵爪般的秃树都各具形态,它们重复出现之后,却成为一种打通全局的主题,同时也把庞大体积所造成的压迫感舒缓下来。

在郭熙和高克明的作品中,我们已经留意到的空间感,在这里(李唐《奇峰万木》)更加强了。加强的方法,一是缩小画面,一是采用一种由李唐独创, 后来经常被南宋山水画家所使用的典型构图,即通常以斜角线分割画面,前景元素先建立某种高度,再压缩到画面构局的另一半。 李唐在左上角保留了几座山峰;但是到了他追随者的手中,就连这几座山峰也被省略了、和比较早的山水相比,实体感在这种景象里要少得多,弥漫的云烟越发削减了实感;现在云烟不再局限在悬崖的底部,或者用来掩遮难以转折的地方了, 云雾在山峰之间无边无际地飘流着,超越了图画的界线,飘溢出画外。这是世界某个远僻的角落,定格在我们的眼前。它把幻想遥引出画面,因此暗指了画面以外的整个世界。 和早期的壮观景象相比,它并不亚于一种微观世界(microcosm)。它的空茫感不像以前一样,要依赖高山峻岭和幽壑深谷来展现,却是靠了空间感而勾引出来。 岩、林之间的渺渺空白,在画面上和表现作用上,都和形体本身一样重要。这种空白以及诸峰在这空白中的罗列关系, 都是用直觉来构想的;布局不按理性原则,更不按几何程式而定,而这几何程式正是西方线条透视法的基础。于是在另一种风格中,中国山水画家再一次成功地表达了道、儒二家世界观中的有机宇宙。

南宋院派山水

北方崎岖的山岭,风蚀的平原,现在已很不适合这种比较温和的情绪了;在金人统治下的北方,仍有一些画家继续使用着郭熙、范宽的画法,但是这种画法已经成为次要的地域性传统。 李唐的风格被证明更能适应重新安置的画院倾向,大部分山水画家都采用了它。这种风格在以后持续不断地朝向恬淡而亲切的方向演变,形成南宋院画山水的基础。

“马夏”派山水是西方人眼中最熟悉的中国山水,画派以两位创建人马远、夏珪之名而为名。…夏珪更进一步简化构图,减少实体,几乎完全不描绘表面质理,用更多的雾朦胧了他的画面。 线条削减到最疏少的程度,而且大部分只用来勾勒渲染面的边缘轮廓。但是这寥寥数笔竟是这样有效,把整个构局都带入了焦点。 它们配合了南宋画家超越于他人之上的渐次渲染(graded washes)妙法,在画面空白之处稳定地建立了实体的地位。 在构造方面,这些画家没有给观者留下任何疑惑,甚至为观者提供了如何把一片虚渺看得充实起来的方法。

宋代文人画及禅画

按照传统一贯相信的说法,如果绘画不能在合理的程度上忠实地表现自然形体,就不能引起观画者任何强烈的反应,因为这些画显然不能使他“应目会心”。 但是另有些看法激烈地偏离了这种视觉忠实论,引起不容我们否认的震荡,是有一种新理论已经应运而起了。

几位卓越的士大夫文人形成了小圈子,促生了新理论。小圈子的中心人物是优秀的诗人、散文家、政治家、书画家苏轼。 他和他的朋友都属于士大夫阶层,于是也就致力于官务、古籍的研习、写作,还有其他被认为是适合文人追求的事物。 他们有空闲的时候就画画、辩论,写一些有关绘画的文章,建立了以后被称“文人画”的宗派。

文人画家所持的绘画理论反映了他们的儒家背景。在儒家著作中,诗、书、画早就被认为是寄情寓兴的工具,是用来传达性情的。 在书法中,这种任务由抽象方式,例如线条和形式的表现作用,笔法的兴味和特性来完成。 衍生自“逸品”的怪异新风格也利用同样的方法来表现,也就替绘画开启了一种类似的寄情寓兴的功能。 文人画家认为,作品的品质反映了画家本人的品质;表现内容来自画家的心灵,画家或观画人对被描绘的物形有什么看法或感觉,并不一定和表现内容本身有什么关系。 图画的价值并不在于它画得像什么自然界的物体。作原始材料的自然形状一定要转型成艺术语言。 转型的方式,以及由毛笔画出的特殊线条和形式,都透露了画家一部分自己,透露了他正在创作时的情绪。因此苏轼说:“论画以形似,见与儿童邻。”

苏东坡的画作则可能一幅也没有留传下来。他最喜欢画的题材是竹与枯木,于是竹与枯木自然也就成为其追随者们最喜欢的题材了。 由米芾甥王庭筠所画的短手卷综合了这两种画题,是这一类型(genre)现存最好的代表作。一株爬满菟丝的老干,几必竹枝伴依在旁,组成了图画平凡的主题。 由于这类画的内涵大量依赖水墨、毛笔和纸本的性质,画面形象也就退居次要地位。事实上,题材本身不带多少兴味或美感反而更好。 … 干墨湿墨的对比产生了多变的质理(texture)。笔触变化多端:破笔、拖笔用来描绘粗糙的树皮;一团团墨斑用来画菟丝;一种由墨色不均的笔画出的,带有深浅层次的笔触用来表现小树枝,还有其他各种笔法。 … 这正是画论家认为的,文人画家对一幅画的适当反应:我们并不觉得“如在其身”或者“如历其境”;但是我们感到好像和画家面对面地相遇了。画的真正题目并非枝或山水,而是艺术家的心灵。

(牧溪《潇湘八景》册页)它们追随了米友仁传统,使用湿笔和解溶了的形体。其中之一的渔景图和前面米友仁小幅山水之间的关联尤其明显。 禅画家表现了一种比较强烈的快速劲力。他们使用简单的渲染,用草秆制造出宽而療草的笔触,线描削减到最少程度:几丛枝干,数片屋顶,舟中停憩着三两渔人。 此画高妙的地方在于它能以这样简单的技法创造出视觉上令人信服的光影感、雾和空间感。我们在米友仁山水中感到的疏离于自然的感觉,并没有在这里出现。 业余画家的表现主义者的要求,在这里和传统中国绘画观取得了和谐;此画不但是一张动人的纯粹水墨画,也可以被视为一种外在世界的意象(image)来看——一种简化了的,印象主义式的,然而却咄咄逼人的意象。

元代画家

元初画家不如宋初,没有承接到什么健康的传统。画院衰败了,它的画风基本上也随之而亡。禅画家虽然仍旧活跃,但是分散得太稀广太独立,无法形成一个画派,也没有主要画家来继承梁楷和牧溪。 院画和禅画两派都被士大夫画家拒绝了:画院风格过分炫耀(可以和西方19世纪末和20世纪的排拒浪漫价值比较),而禅画在他们眼中也缺乏纪律,笔法粗犷得过分。摆在他们前面有两条路,两条通常展开在对刚过去的时期和当下时期都不满意的画家之前的路: 复古主义与革新——复兴古老的传统,创造崭新的风格。就像他们的北宋前人一样,元初士大夫画家选择了综合两者的做法。

艺术基于艺术再基于艺术:当风格的每一个层次都具备了背后的参考资料以后,作品就越发远离了原来的创作冲动,以及与自然直接接触的经验,对艺术家和观众两者来说,都开始要求一种比较复杂深奥的美学知识,一种对风格演变史的认识和关心。 文人画家的复古主义并不一厢情愿地崇拜早期绘画;它只是在风格上借用典故;它把模仿早期绘画当做一种风格上的借喻,利用它与古画的关联来挑起思古幽情。

赵孟頫自己宣称“予刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨”,夸言他的画“吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故为佳”。他明显取自董源的地方包括了抖动的皴笔,邈小的人物,和“平远”构局。 在更为细腻的层次上,这幅画也与董源有关:平淡天真的景致。一片沼地上,鹊山如馒头小丘般矗立着。全画展现了素朴主义者(primitivist)对尺寸比例的有意忽略,以及对外烁美的排斥;甚至在马远画派中,常具超逸美的柳树,在这里也被去除了魅力。 赵孟频排拒浪漫主义的程度比钱选的冷峻退隐有过之而无不及,他把全画带入几近荒秃的肃穆中。他有意牺牲宋画曾经达到的成就; 渲染不见了,空间感不多,也没有气氛。既然地平线上的空白处在构图中没有多大作用,画家就在上面题下了长长的一段话,叙述这张画是在什么情况下完成的。后世收藏人士又加上一大堆印款题跋。 如果放在一张典型南宋山水上,这些东西可能是会破坏画面的,但是在这里,却很符合此画的“文人”特性。

钱选、赵孟頫、高克恭,以及他们的同代人,在中国画史上开创了一个新纪元。他们为了完成这一任务,在画风上肇发了一种革命。这种革命部分具有破坏性,包括抛弃陈旧而非同类的画法。 他们宁愿牺牲前两个世纪的许多成就,而把与传统的关联推溯到更远的北宋和北宋以前。他们创造了卓越的,却也短暂的新画法,但是在针对元代文人画家面临的问题时,并没有提出最后的解决之道。 这些问题是:当画家被业余风格局限着时,那么怎样才能达到五代和宋初绘画所表现的画面的统一和“端正”的外貌,这些正是他们所羡慕的品质;以及如何赋技巧以力量和自信,同时又不在画完时露出专业的痕迹; 如何赋予平凡题材以新鲜感和趣味。这些问题都留给了元代后半叶的画家们去解决,留给了以后称为“四大家”的画家,和他们的朋友与追随者们,去把“文人面”带到成熟的境地。

大部分北宋山水面家都不愿使画中各个构成部分分别具有本身的兴味。南宋画家却相反,把每个细节都画得引人无比。这两种画法,元代画家都没有使用的冲动。 在题材和风格上,一种“平淡”的外观才是美德。而他们的目标,是在这种平淡之中,表现出一种动人的,细腻之中令人兴奋的个人品质——“平淡有致”,正如吴镇所说。在这一点上,没有一个画家能够超越黄公望。他的风格澹泊而收敛。在中国人眼中,是理想文人气质的完美体现。

在技巧上,他继承并且推展了宋代文人画家用过的,一种在主要观点上与正统山水风格异离的画法。使用正统风格的强韧而绵延的工笔和明确渲染的画家,需要在未动笔前,把布局透彻地计划好。 运笔时,也不能存有一丝迟疑;这种技巧不容变动,也不容事后悔改。相反地,黄公望用逐渐叠积的过程来筑造他的山水。他开始时先用淡墨,渐次加上较黑较干的笔触,再回视全画,再三略略修动某些形式:加强某圈轮廓;在山坡添加一些皴笔;河岸添加一些树丛。 笔触也是以同样方式渐次累积而成:先以淡湿的笔画底,再用干笔笼罩一遍,达到了文人画家所追寻的品质。在不炫耀技巧之下,显露着劲拔和个性。

黄公望的精心杰作是他晚年所画的《富春山居图》长卷,这是一幅曾经在中国最具影响力的画,以后又被无数画家临仿过。就像吴镇的手卷一样,它表现了画家最熟悉的景色,也就是杭州以西,富春一带的山川。朴实平淡的山峦、峡谷,散落着村居亭台的河岸。 用来画树干、枯枝与蜿蜒而去的河谷的线条微微抖动着,产生了轻度的不安定感。各处散置了点染重墨以为醒目的树丛。没有陈腔滥调,也不矫揉造作。 画上黄公望自己的题跋记载了创作此画时的一段趣事。他趁灵感充沛之时,寸力不费地一气呵成全稿。 以后在情绪对时,再添加其他。等到他确定这幅画完成的时候,已经过去了三年多。此画本身的特性也多少透露了这最终决定的随意性质,它没有宋代院画所表露的那种必然而又尽善尽美的模样。 最后的成品看起来也许更像由连续的一组——而非单一的—构思来完成的画稿。这些决定构图的想法里,一部分可能是很任性的。 在整个绘画过程的各个连续阶段,画家作出这些决定,反映了他在那一瞬间的意态。然而,在也许有点似是而非的情况下,居然达到了“正确”而一致的秩序感,也就是中国人所说的“理”。这正是黄公望在他的山水论中所指明的,绘画的极致目标。

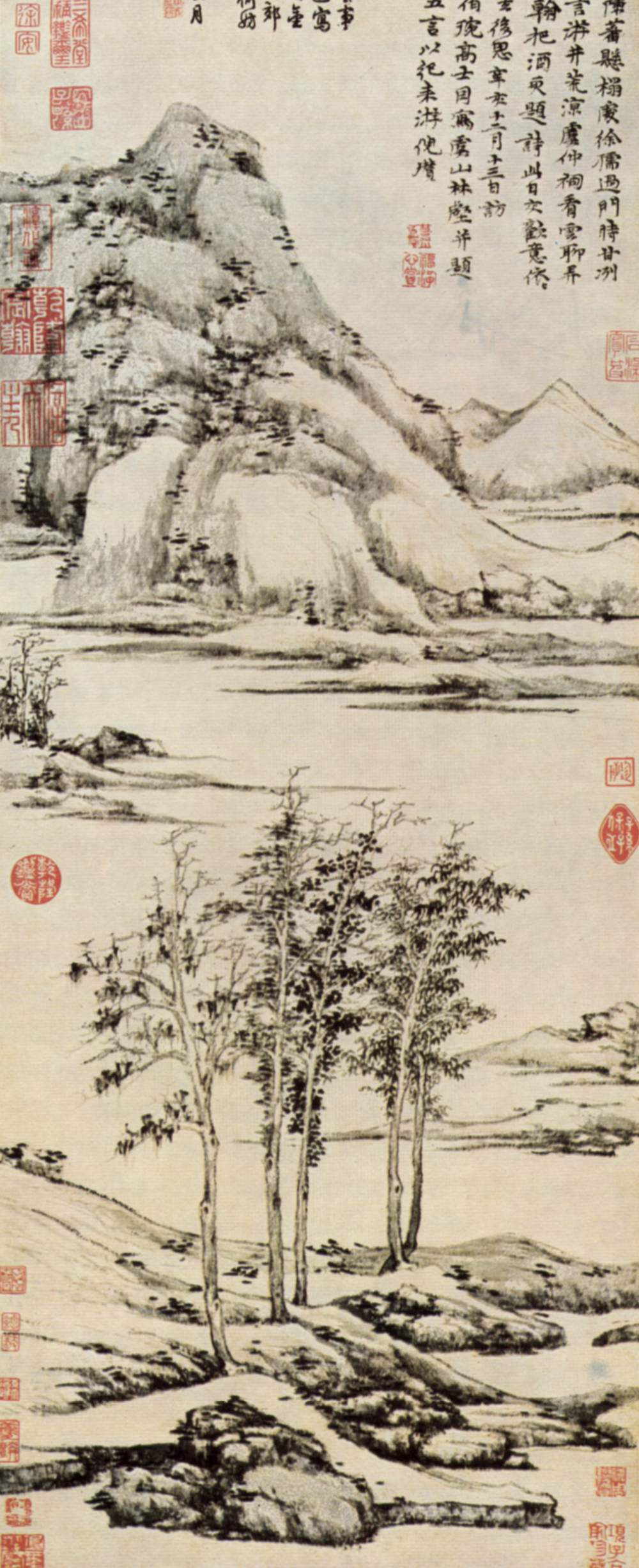

(倪瓒《虞山林壑》)此画和《富春山居图》一样,由干湿浓淡不等的线条层层叠积而成。但是倪瓒的笔法更为收敛而稳定,透露了更为平静的心境。在整个中国绘画中,倪瓒作品最可贵的地方是一种“澹泊”或“萧疏”的特质,这是中国批评家所用的最高赞美词。 我们可能不易明白为什么“澹泊”是一种值得追求的品质。但是我们如果不了解这点,就永远不能了解倪瓒。他的创作兴趣显然绝不在物理世界的“万象”。他的大部分山水都追随了一种简单的固定构局。 这种构局从他早期演变出来以后,就不曾倦于使用:前景一块河岸,疏叠着几棵枯木;一片河水流向远方;远方是低平的峦头。下景和上景中的两块地面都很坦率,没有不同的视点要求观者去适应。 最后成果则是一幅几乎分裂成两半的构图,由于不处理气氛,全局又笼罩在一致的墨色中,这种构局就摧毁了任何真正的空间感。这样的安排,部分是精心制作的,是显示一种业余主义;文人画家不喜欢掌握可以纠正这类“错误”的技巧,我们在这幅画里看到的就是这种倾向带来的结果。 对文人画家来说,就像苏东坡的老师欧阳修所称的,想处理空间、高度、距离的策略都属于“画工之艺”,“非精鉴之事也”。无论如何,一位作品主要是由无数相同景物构成的画家,他所关心的,一定不是山水的实物实景。倪瓒也画竹子,却不是为了表示他对这种植物有什么偏好;有人指责他的竹子“以为麻,为芦”。 他回答说,他画竹的唯一目的不过是“聊以寓胸中逸气耳”。根据记载,某次有人指出这样的竹根本不像真竹(画是倪瓒前一夜在醉中完成的),他笑着又说:“全不似处不容易到耳。”在我们20世纪初期,当摹仿论被固守到令人吃惊的地步,并且还被认为是画家的正当练习时,倪瓒这种半真半假的玩笑话可能是很中肯的。

明代画家

明代第一个世纪过去了,文人画派没有任何显著的新发展。紧接元末四大家的一代产生了几位有能力的画家,但是他们大部分都满足于摹仿前人,和集前人之大成。 文人画派继续活跃着,局限在江南一带,特别是在苏州附近。15世纪末、16世纪初,一小批画家终于重新把文人传统建立成中国绘画中的主力。这些画家生活在苏州附近的吴县,因此也就被称为吴派。 他们大部分出身世家,受过严格的儒家教育,浸融了洋溢于明代中期社会里的安全感和优越感。他们之中很少人展现出像无数元代画家所具有的那种反社会倾向,或者好似明末和清初的独创主义画家们所表现的那种热烈的突破精神。稳健与平衡才是他们绘画的主要调子,由创始人沈周奠定了下来。

把沈周仿倪瓒的作品《策杖图》和倪瓒的山水拿来做一比较,我们可以清楚地看到这类“仿作”中的独创成分。这是个很有用的例子,可以帮助我们了解常被人误解的中国画家的“仿古”训练究竟是什么。 沈周保存了倪瓒的基本体式:河岸兀立着枯树,远处叠卧了几座山峰。唯一被沈周加进画面的树下老人是这样的安详而无心,恐怕就是倪瓒——一个从不在山水中画人物的人—一也不会在意这种打扰吧。 倪瓒大部分的技巧都保存在这里,例如点在坡石上的疏落的苔点,这是倪瓒的特征之一。在勾勒坡石面和其他实体轮廓的皴笔方面,沈周以抖动的长线条代替了倪瓒柔和而挺直的宽线条。 这种线条看似松闲,却充满了柔韧的张力;因此早期画风中的闲逸感也就不存在了。但是两者构局上的不同却是最有意义的地方:沈周从这位元代大师那儿取得了大部分素材,却建造出崭新的局面,结构紧密,规模庞大,有力地透露出山势的骚动和冲劲。 中央最高一棵树的树顶有意留成秃枝,直入河口。河口把上景坡岸均分成两半。这样一种几近轴柱对开的构造法,这样一种令人感到不安的平衡,是非正统的,甚至就其时代来说,也是大胆的。 沈周除了为表现性而强调了倪瓒的二分实体的山水结构法以外,还强烈地倾斜了地平线,而且把好像无以支撑的最巨硕的山石安排在上景。此外沈周又引进了另一种怪异的画法:不画水平线,甚至不画河岸线,于是每个硕重的形体便都好像威胁着要向一边滑去似的。

他们以业余态度工作,获得了理想文人一一士大夫认为适当的成就。但是对西方人来说,艺术中的业余态度和“墨戏”这一类字汇带有浅薄涉猎却不精熟的意味。我们可能会奇怪,那么为何有这样多的业余画家达到了中国绘画的主要地位,同时又掩盖了除了同时代少部分职业画家以外的其他所有画家呢? 事实上,他们的嗜好绝非儿戏或偶然的消遣而已。他们所追求的绘画要具有如诗的敏感,对过去的风格要像鉴赏家一样熟悉,而非仅有刻意训练出来的巧技而已。他们的诗、书、画活动交相作用,涵括面深广:书法家的训练帮助他们掌握画家所需要的笔法和图案感,诗的想象力又为他们提供了合适的主题。

大部分吴派画家的风格,在某些形式上,多少都保留了传统上对线条的强调,偶然才尝试其他多种完全不用线条的画法。只有陈淳一人采用了米带和米友仁山水风格,作为一己风格的基点。他的《云山图》手卷卓越地展现了他在这种画法方面的熟练技巧。 米家山水在这时已经算不得什么惊人了:它的新奇随时间而消失后,如今已经成为一种古典的画法。就像陈淳表现在这里的,虽然看起来仍很自然,却已经有一点形式化了。米友仁形状神秘的山和雾已经完全不见。 而使用在此的陈淳的创作法是:用印象主义式的湿润笔调,来处理岭脉、树丛,在笔触中夹带一些个人小特色。例如画云的几处线条带有尾钩。还有使墨与颜色相互作用,把冷暖两种色调丰富地渗用在淡墨渲染里。

唐寅小幅山水《函关雪霁》根据李唐画格而构图。冬天刚来不久,也许是第一次雪霁,因为叶子仍挂在树梢;黄昏初降,重负的牛车蹒跚走向一日的终程。一路上隐见村落。 像郭熙的《早春图》里一样,唐寅使用了细腻的渲染,表现出山域有几处云雾迷漫的景象,然而模糊处仅此而已;全景明锐无比,好像穿透了冬天寒冷却清亮的空气看过去。 对角构造向远方叠落,建立了画家意属的深远效果,取代了气氛性透视法。为明画,此图看来特别具有空间感。唐寅想要恢复北宋山水中的紧密结构和坚实的形式,在某种程度上有了好成绩。他的尝试也许有意针对着吴派文人画家比较平板、松虚的构图而发。

把活泼的新生命灌输到保守而陈旧的风格和技巧中,在这样晚的历史时刻里实现,并不是件容易的事。周臣、唐寅、仇英可能是最后三位成功地完成了任务的画家。 在数十年内,他们使职业绘画恢复了一些自宋以来就一直缺乏的品质,其中最显著的就是技巧和趣味两方面的陶练,这种陶练可以制止笔法炫耀和态度浮夸那类毛病的出现,同时也能恢复对准确性和明晰感的尊敬,这两点曾是宋代院画的特质。 但是种种改革的生命都很短暂,几乎在改革者未亡以前,改革本身就先亡了。即使如此,他们在其他方面的影响仍旧深远而有益;陈洪绶之受惠于仇英,石涛之于唐寅,并不因为目前还没有被认可就不存在。 在文人画受到主题贫乏的威胁而将面临绝境时,他们引发了对绘画内容的新兴趣,无论这内容是叙述性的(narrative),还是描写性的(descriptive),于是也就帮忙抵制了主题极端狭义的倾向。 对真正具有独创力的大师们来说,重复使用一组狭窄的主题也许是可以的,甚至是必要的,他们借此更能自由地从个人的立场来探索形式。然而对大师们的那些缺乏想象力的追随者来说,这样做,只能叫他们的作品看来越发千篇一律,单调无比了。 更重要的是,这三位卓越的画家又以身证明了一项以后几个世纪在中国经常被怀疑和否定的真理:技巧和才能并非水火不容,乏味沉闷也不一定是手艺谨慎的必然后果。

晚明绘画潮流或画派的错综繁复是此时期种种吸引人的特象之一,在这点上,和现代西方的情况很相近。它又是一个不休地辩论绘画原则,不休地辩论画理的形成和如何使用过去画风,以便评价、归类过去历史的时期;在这一点上,晚明和现代西方也是很类似的。 画家自己受到这种知性活动的影响,经常在不加入争辩的情况下,按照他们的信仰和喜好创作,或者在某种程度上,按照他们工作的地点,分属于各个不同的宗派。

(董其昌《秋山图》)使用了典型的倪瓒山水结拼法。但是我们立刻就能看出来,董其昌的构图比较雄伟而不安定,实体倾斜在模棱两可的均衡状态中。 沉郁的色调,树丛有意画得枯乏,两者都不能对消除景致的荒凉感有什么帮助。董其昌避免风俗轶事性内容的程度和倪瓒一样一丝不苟,从山水中排除人物的程度几乎一样坚持。如果我们和文人画理论家一样,相信绘画反映画家个人,我们就会觉得董其昌可能是位具有高度原则性的严肃的人。

清代画家

随着明朝的灭亡和清朝的建立,中国绘画进入了第三阶段。持续到11世纪的第一阶段主要属于专业传统,它由不同的宗派组成,但是在风格和态度上保持了某种程度的统一性,个人从这主流分离而出的情况比较不重要。 南宋时期,中国绘画的第二阶段,由苏东坡与其同好奠立基础的文人画肇始,两种重要的绘画运动长时间在此时期对立而并进着,标志了士大夫——业余画家不断而稳定的兴起,和职业画家的衰弱。 这种竞赛到了17世纪告一段落;职业画派停滞不前,缺乏理想和冲劲,当时批评家对他们几乎不屑一顾,今天也不值得我们花更多的注意力。 与此同时,文人画传统则分裂成无数派别,从17世纪开始,它本身也产生了正统派与独创主义者之间,模仿和创新之间的对立情况。中国绘画的多元性也就得以持续下来。

王原祁使文人画传统中的主要力量之一不朽: 以新方式来使用旧形式和旧技巧,以及利用前人的发现和几个世纪以来的演进,以达到个人表现目的。 (《仿倪瓒山水》)一幅画担负了这样多层风格来源,似乎已不给创作留下余地,然而事实上它却崭新无比。王原祁虽然在积小以成形的方面和董其昌与吴历接近,但是内聚力并不一样。在这幅画里,中央高嶂由块状碎石堆成巨砾,矗立在柱形坪台的中央。岸旁倾斜的大石和低得荒谬的亭子更是奇特。 然而除了文人画家一向对笔触的重视以外,王原祁关心的还有全图的构局—虚、实的交割拱伏,土、石的推挽拒迎,线、体的重叠转映。他用倪瓒结构作为一种起点,加以复杂的离差和变形,使全图包含了倪瓒原有的一些倾向——颠欹的地平面, 好似由前景弯树“支撑”着压缀在上景的峰崚——也包含了王原祁自己的方法,例如中央偏斜的复杂安排,还有左右两边水平面不对称到怪异地步的布局。 让•皮埃尔•杜博斯(Jean Pierre Dubosc)是第一位真正了解“正统”画派的许多特质的西方学者,他曾把王原祁比作塞尚。这种比较不但有启发性,而且很合理。 像塞尚一样,王也常常反对别人说他的画根植于自然,建议他的学生不妨多看看真景到底是什么样子;抽象问题才是他真正致力的,而非绘形性问题,这一点也近于塞尚—一用他自己的话来说,就是“虚实相生,如何在新空间内建立新构造,以知性重整外在世界。 他对描写性颜色(他在使用冷暖两种色调上也近于塞尚),对勾画一树一石,或者在表现气候、季节、光影的效果上都不感兴趣,只略作敷衍而已。 在探讨王原祁或其他许多文人画家时,了解到这一点是很重要的;面对着这样的作品,当我们用大家可以接受的方法,继续讨论中国画家所说的对自然的深刻洞察时,其实就几乎是跟认识到塞尚的主要目的在于表现苹果的真髓是一样的。

有关八大疯癫和纵饮的记载,使我们想起了徐渭,二人画风的确也有类似的地方,暗示了八大某些风格源自这一位后来疯癫了的明画家。但是徐渭借狂妄奔放的笔法表现了他的精神恍惚状态,朱耷的典型作品却透露了一种抑郁感。 这种抑郁感正符合了我们所知道的朱耷的个性 对朱耷来说,绘画是一种与人交流的工具。这种工具用在他手中时,充满了表现力量,但是真正顺当流畅的时候并不多。他运腕缓慢,笔又时常奇怪地扭动着,在线条转向时,这种扭动最为明显。 无论造成的印象是如何的松弛或笨拙,我们应该了解,这都是故意的;中国画中再没有比朱耷更具劲力的线条了。 随着墨色深浅的不同,同一条线中出现了层次各别的色调,墨团有时很湿,水渍就在纸上化开,模糊了墨团的边缘,另有些地方的笔触却又很干疏。笔墨的千变万化创造出连贯而独特的品质,使朱耷的作品不同于其他画家——当然赝品也就无法混淆视听了。 他的画风是严经训练后的产品,但是他所依据的,是与生俱来而又神秘的规律,和普通画诀没有什么关系。

他的画似乎常带特殊的含义;如果有人想用言语来解释它们,恐怕要一无所获,但是艺术家毕竟也不会去这样做。单脚独立在斜石上的怪鸟常常出现在他画面中,是对画家本人具有某种特殊意义的象征吗?或者,它们不过是画家屡开不倦的个人性的玩笑? 他的鸟和其他鱼禽往往又有方形或菱形的眼睛。这种种现象如果带有任何重要性,对我们也一样深不可测。有时他似乎把人性也加入了这些形象中:一只乌鸦,一条鱼,怒目而视,栩栩跃于纸上,毛茸茸的小鸟——例如出现在这里的——似乎就比我们在动物界看到的小鸟更有自信。

朱耷的山水比较受创作进行之时的瞬间与直觉的构想所定局。山岩蜿蜒起伏的走势并不是每个地方都能用逻辑来了解,一笔一墨也不都是有明确的作用和重要性。但是全景洋溢着生机,还有一种浑厚感,使人不由得想起朱耷很崇敬的宋代山水大家们。

👁️ 0 views